发热伴血小板减少综合征(SFTS)是一种主要经携带病毒的蜱虫叮咬而感染的自然疫源性疾病,它是一种新发传染病,病原体是新型布尼亚病毒,又称“大别班达病毒”。主要是以发热、消化道症状、出血倾向、意识障碍、浅表淋巴结肿大伴外周血白细胞、血小板减少为主要临床表现的传染性疾病,危重者可因休克、呼吸衰竭、弥散性血管内凝血以及多器官衰竭而死亡。

一、SFTS的传播途径

一是媒介传播,作为发热伴血小板减少综合征的罪魁祸首,蜱类叮咬是此病传播的主要途径。

二是接触传播,在缺乏必要防护措施的情况下,直接触碰病患或其死亡后的血液、含有血液的分泌物、排泄物及被污染的物品,均可能引发疾病。蜱虫在流行区域内广泛寄生于猫、狗等伴侣动物以及羊、牛等家养牲畜身上,与这些动物的密切接触显著提升感染的可能性。

二、感染后的主要症状

本病潜伏期一般为5-15天。根据疾病进展可以分为发热期、极期和恢复期。

发热期:急性起病,主要临床表现为发热,体温多在38℃左右,重者持续高热,可达40℃以上,部分病例热程可长达10天以上,伴乏力、全身酸痛、头痛及食欲缺乏,以及恶心、呕吐和腹泻等消化道症状。体格检查常有颈部及腹股沟等浅表淋巴结肿大伴压痛,上腹部压痛等。可有相对缓脉,部分患者伴有肝脾肿大。

极期:此时仍可有发热期的各种表现,少数病例病情危重,出现意识障碍、皮肤瘀斑、消化道出血、肺出血等,可因休克、呼吸衰竭、弥散性血管内凝血(DIC)等多脏器功能衰竭死亡。

3)恢复期:体温恢复正常、症状改善、各器官功能逐渐改善。

三、实验室检查

1)病毒核酸检测:对血清样本中新型布尼亚病毒核酸进行定性检测,一般发病2周内SFTS病人血清可检测到病毒核酸。

2)血常规检查:外周血白细胞减少(<4×109/L)和血小板减少(<100×109/L);重症患者可见严重粒细胞缺乏(<0.5×109/L)和严重血小板减少(<50×109/L)。起病后4~8d,可出现异型淋巴细胞。

3)生化检查:患者可出现不同程度的肝酶(AST、ALT等)、LDH、肌酶(CK、CK-MB等)、胰酶、肌红蛋白、肌钙蛋白和铁蛋白升高。血生化检测异常与炎症反应介导的脏器损伤相关。

4)凝血功能检查:活化部分凝血活酶时间(APTT)和凝血酶时间(TT)延长,纤维蛋白原降解产物(FDP)和D-二聚体浓度上升。

四、日常生活防范

1)应尽量避免在蜱类主要栖息地,如草地、树林等环境中长时间坐、卧。

2)如果需要进入此类地区,应做好个人防护,最好穿长袖衣服,扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋子里。

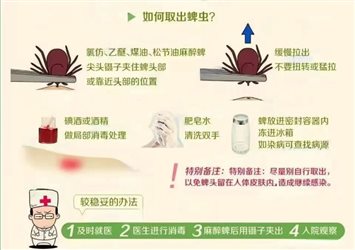

3)被蜱虫叮咬后在伤口周围酒精、碘酒作局部封闭,麻醉蜱虫,将镊子贴近皮肤,夹住其头部,慢慢向上提起,取出后及时对伤口进行消毒。注意蜱口器里的倒刺不能留在皮肤内。

济南市南山人民医院检验科PCR实验室目前已开展新型布尼亚病毒核酸检测,该项目具备快速、灵敏、准确的多重优势,是辅助诊断发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒感染最直接、最敏感和特异的方法。

布尼亚病毒核酸检测样本要求:

1、适用样本类型:血清。

2、标本采集:用无菌真空管,采集患者非抗凝血5mL。

报告时间:1-3日出具检测报告

检验科电话:0531-58673218

(撰稿:田欣欣 审核:刘玉卿)